#WELgee第二章 ともに、未来を描く──新代表・安齋耀太が語る“第二章”のはじまり

2025年5月、NPO法人WELgeeは、今後のさらなる飛躍に向け、新しい経営体制に移行しました。

約1年をかけて将来を見据えた際のあるべき姿・向かうべき方向性を模索し、議論を重ねてきました。

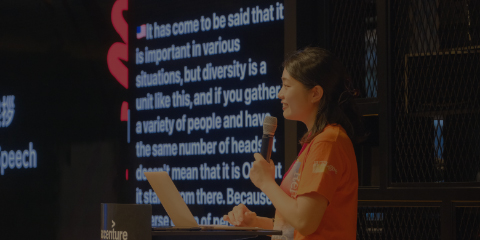

今回、理事ならびに常勤職員による議論の結果、新代表として選ばれたのが、安齋 耀太です。

新代表・安齋 耀太のこれまでの人生とは。彼の思い描く#WELgee第二章、とは。

WELgeeでの新たな挑戦の背景

Q 生い立ちを教えてください。

1990年生まれ、生まれは東京都葛飾区、育ちは千葉県我孫子市です。幼稚園時代はゲゲゲの鬼太郎にハマっていて、親に水木しげるの妖怪図鑑とか、(鬼太郎の履いている)下駄とか、(鬼太郎が武器として使っている)オカリナを買ってもらって喜んでいるような子供でした。オカリナは全然吹けなかったですね。笑

幼稚園から小学校にかけて、漢字が、特に「紫陽花」とか「薔薇」とかの難読漢字が好きでしたね。周囲の人から「漢字博士」と呼ばれていたらしいです。

中学時代はなぜか英文法にハマってました。小学校の頃から通っていた英会話教室で中学校にあがる直前に英文法の予習講座を受講したことがきっかけです。そこでもらった英文法のテキストを自分で勝手に進めて中1の初期で中学範囲の英文法をほとんど全て終えていました。

高校は開成高校に入ったのですが、最初の英語の試験で順位が1桁だったのをきっかけに全然勉強しなくなって、今でも仲の良い友人たちと遊びまくった3年間でした。笑

その結果、当然のごとく一浪して大学に入りました。

Q. そもそも難民分野に関心を抱いたきっかけを教えてください。

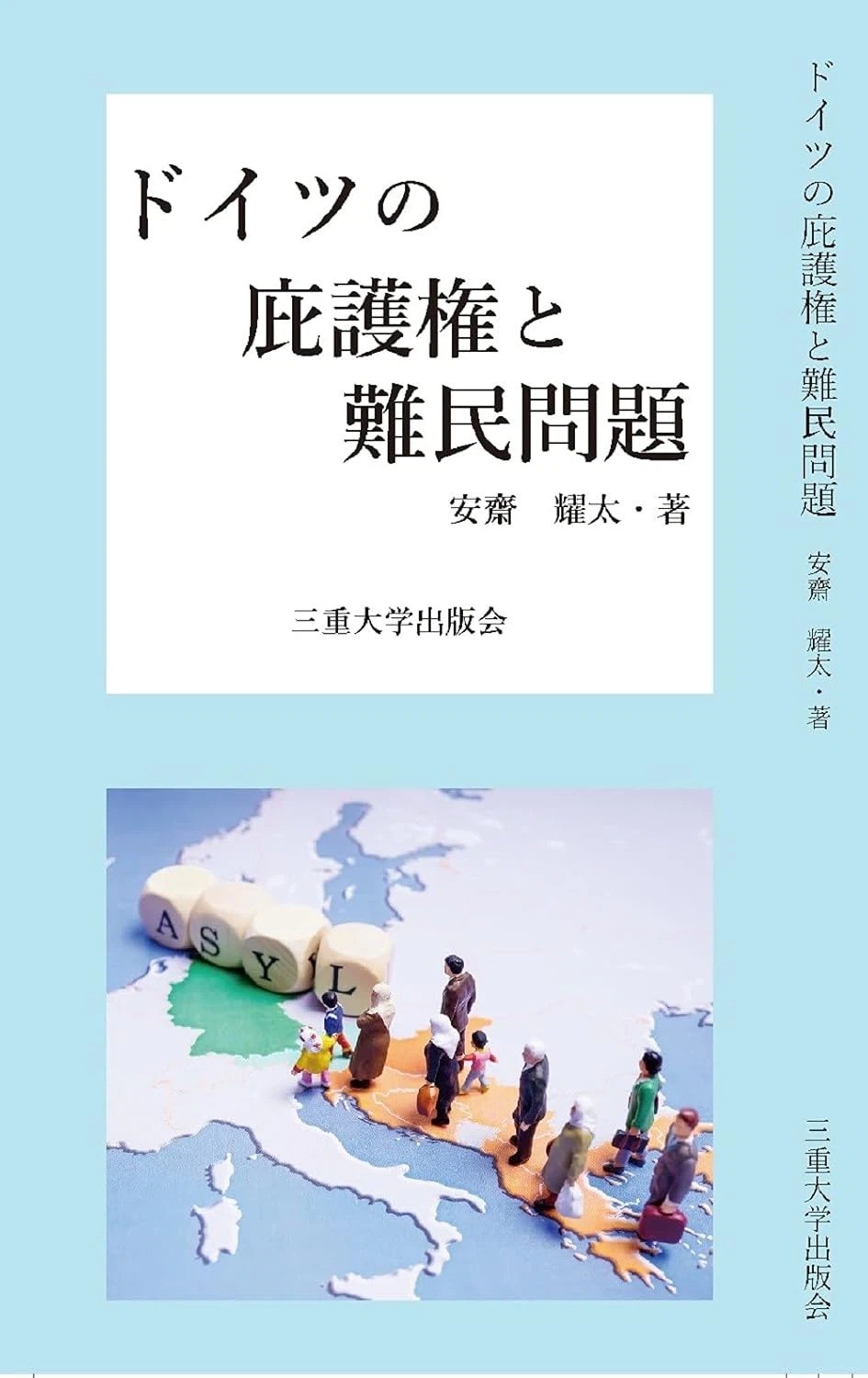

話すと長くなるのですが笑、難民分野に関心を抱いたのは、学部時代に「アジール」というものについて研究していたことがきっかけです。

アジール(独 Asyl; 英 asylum)とは、「避難所」という言葉で、暴力や危害等から免れるために逃げ込んで保護を受ける場所のことを指します。

たとえば、昔の日本には「駆け込み寺」という制度がありました。 当時の社会では、女性が男性に離婚を申し出ることはできませんでしたが、駆け込み寺に入ると、男女の立場が対等になり、女性も離婚を申し出ることができたと言われています。

この言葉を初めて知ったのは、浪人時代に通っていた予備校の日本史の授業でした。大学では社会学を専攻していたのですが、その研究テーマに「アジール」を選びました。最終的には「フランス革命期に、アジールという言葉が外国人に対する『庇護』と精神病者の『隔離施設』という二つの意味で用いられていたのはなぜなのか?」というテーマで卒業論文を執筆しました。

学部時代に18世紀末・フランス革命期の話を扱ったので、次は現代のことを扱おうと思い、大学院ではドイツの実質的な憲法である基本法に定められている「アジールの権利=庇護権」(Right of Asylum)を研究テーマにしました。この権利は一般に難民がもつ権利とされていることから、自分が「難民」のテーマに関わることになります。

Q. そもそもWELgeeと出会ったきっかけはいつだったのでしょうか。

大学院の博士課程では、ドイツの大学に客員研究員として1年間滞在していました。その間に、WELgeeの学生スタッフと出会う機会があり、彼から話を聞いたのが始まりでした。

ドイツにいる難民についてはある程度知ってたのですが、日本にいる難民のことは全く知らなくて。日本人で難民の研究をしているなら、日本にいる難民のことを知らないと…と思い、帰国後の2017年に当時開催していた『WELgeeサロン』(※1)に参加しました。実は、「WELgeeの活動に関わった経験を活かして論文を数本書けたらいいな」という邪な(?)動機もありました。笑

Q. 2017年からWELgeeに関わるようになり、どんな役割を担っていたのですか?

この頃は、難民ホームステイ(※2)やWELgeeサロンなど、様々なプログラムを運営している時期でした。就労伴走事業の黎明期でもあり、「就労を通じた在留資格変更が日本の難民の状況を変えるソリューションになるのでは」という仮説のなかで、在留資格のリサーチから少しずつ関わり始めました。

しかし、ある日、当時代表だった渡部が領収書を並べて会計処理を行っているのをたまたま見かけました。「この業務って代表がやることじゃないよな...」「自分がやるから、代表は別のことをやってくださいよ」と思ったことをきっかけに、なし崩し的に(笑)運営の中枢にも関わるようになりました。

当時のWELgeeはまだ学生団体で、集っていた学生メンバーが卒業を控えているタイミングでした。団体のこれからを考えるべき時期だったこともあり、渡部に「今後、皆がボランティア的に少しずつリソースを持ち寄って運営していくか、皆を職員として雇用してフルタイムのリソースで運営していくか、どちらが良いか?」という問いかけをしました。

そのときに渡部の想いとしては後者であることを聞いたこともあり、自分がリードするかたちでNPO法人化を進めました。WELgeeが法人化した2018年の2月に理事に就任しました。戦略室長という肩書きも持ち、研究を続ける傍らで、組織全体の戦略策定、法務や経理財務といったバックオフィス、会議体の設計、予算設計など経営に関わる全般を担当するようになりました。

Q. 2021年に一度WELgeeを離れる決断をされていますが、当時はどういった心境だったのでしょうか。

30歳というタイミングで、今後の人生を見つめなおそうと転職を決意しました。

WELgeeでの経験を通して、経営の面白さに気づき、もっときちんと学び、経営スキルを高めたいと感じるようになりました。そんな中、キャリアコンサルタントから、メガベンチャーである株式会社エス・エム・エスがSaaS事業部の経営企画ポジションを募集していると紹介されました。求人票にあった「事業本部長の右腕」という文言がかっこいいなと思ったこともあり、最終的にこの会社へ転職することを決めました。

当初は3年間ほど修行してその後はこれから考えようと思っていましたが、学ぶことも多く居心地も非常によかったので、気がついたら4年が経っていました。笑

WELgeeでの新たな挑戦の背景

Q. 今回、なぜ代表理事にチャレンジしてみようと思ったか教えてください。

転職後も理事としてWELgeeには関わっていて、今後の経営体制をどうするかという議論にも参加していました。そのなかで昨年の夏頃に、前代表の渡部から、WELgeeがとりうる選択肢の1つとして、私が代表をするという案はありうるか、という相談をもらいました。そのときに、「難民×キャリア」という取り組みとNPO経営への挑戦に対して、純粋に「楽しそう」と感じました。私は基本的に、複雑で難しいことに取り組むことを「楽しい」「面白い」と思う人間なんです。笑

難民という存在は、人類の歴史とともにあるぐらい、古くから今まで続いてきた現象で、国家や共同体がある以上、必然的に存在するものです。そこにどう向き合うか、というのは世界の難問だと思ってます。特に日本だと、国際的に見れば日本にいる難民の数が少ないということもあり難民は「遠い問題」という感覚が強く、また難民保護の歴史も浅いため福祉的な「支援」という取り組みが主でした。そんな中で、「支援」の枠を超えて「ともに社会を良くしよう」という方向でチャレンジを試みるWELgeeには”面白さ”を感じてきました。

もうひとつ大きかったのが、妻の強い後押しです。大学の頃から「将来の目標は幸せな家庭を築くことです」と言い続けてきたくらい、家庭を大切にしたいという気持ちを強く持っており、子供が生まれるこのタイミングで新しいチャレンジをすることに、若干の不安がありました。しかし、妻がもともと学生時代に学習支援系のNPOの理事をしていたこともあり、この挑戦を前向きにとらえて後押しをしてくれたので、決意を固めることができました。

Q. そうした経験を経てWELgeeに戻ってきた今、WELgeeの何を守り、何を変えてゆきたいと思っていますか?

継承していきたいと思っているのは、WELgeeが大事にしてる「WITHの精神」です。 「WITHの精神」には二つの意味があります。一つは、インターナショナルズを支援対象ではなく、一緒に社会を変えていく存在として捉えるということ。 もう一つは、官・民を含めあらゆるステークホルダーと協働し、一緒に価値を生み出していこうということです。

もうひとつ、「難民×キャリア」という軸はぶらさず、継承していきたいです。仕事とは、お金を稼ぐための手段だけでなく、一度きりしかない人生を充実させる手段のひとつだと思っています。難民として日本に逃れてきた方々は、今まで培ってきたキャリアを一度断絶せざるを得ない。それでも、これまでの母国で培ってきたキャリアを日本で活かすのは、彼らにとっても、企業にとっても、日本社会にとってもプラスになることです。事例を着実に増やしつつ、この仕組みを社会に広げていきたいと思っています。

そのうえで、社会に対してWELgeeが与えられるポジティブな影響を増やすために、事業や団体を成長・拡大させていければと思っています。そのためには、いわゆるビジネスプロセスをさらに実装することが必要だと思っています。具体的には、目標とそれを達成するための計画を立てて、それに基づいて行動をとりながら、目標の達成状況を定期的に確認する。そして、計画がずれたら計画と行動を修正して、もう一度進んでいく。こういった基本的なプロセスをきちんとやるということが大事だと考えています。

もう一つが、みんながもっとハッピーで、ヘルシーであるようにすることです。これまでのWELgeeは、みんな熱心に課題に向きあうあまり、身も心も削られていることがありました。WELgeeが取り組む課題は、短期戦ではなく、長期戦。そのためにはサステナブルな環境が必要不可欠です。職員やステークホルダーの皆がもっとハッピーかつヘルシーにWELgeeと向き合える環境づくりを大切にしていきたいです。これについては、ある程度までは、ビジネスプロセスの型を実装することによって、「やることはやりつつ、力を抜くところは抜く」ということができるのではないかなと思っています。

現在、日本社会は大きな変化に直面しています。日本で保護を受ける難民やそれに準ずる立場の人たちの増加は顕著ですし、国籍も多様化しています。また、少子高齢化に伴って、日本の産業界で外国人材への関心が高まっています。こうした現状をチャンスと捉え、企業をはじめとしたいろんなステークホルダーとより一層連携を強めながら、まずは日本社会のなかで「難民×キャリア」というアジェンダを前に進めていきたいと思います。

※1 WELgeeサロン

「難民」という言葉の先のユニークな個性と出会う場として、日本人と難民、異なる価値観を持つ人々が双方向な対話を行った。2016年10月~2021年にかけて、30回以上開催。

※2 難民ホームステイ

難民の人たちが、日本人の家にホームステイしにいくという、一泊二日からのプロジェクト。2019年頃まで実施していた。